"我们正在经历行业史上最残酷的资本围猎。"RNAi疗法先驱、Alnylam前CEO John Maraganore盯着XBI指数K线图——这条年内暴跌24%、刚刚击穿52周新低的曲线,仿佛在凝视深渊。此刻,整个北美生物科技版图正经历着比2008年金融危机更凛冽的寒潮:超十亿美元并购彻底归零,IPO破发率高达80%,曾经风光无限的PIPE融资额断崖式蒸发四分之三。

监管断供与科研预算腰斩的双重绞杀下,叠加特朗普威胁拟对药品进口增加关税,连最乐观的华尔街分析师都开始用"资本灭绝"来形容这个行业,资本市场正上演残酷的"绞杀游戏"。

但深谙生存之道的生物科技掌舵者们知道,当并购退出与IPO通道被焊死,真正的战役才刚刚开始——这场关乎存亡的战役没有撤退可言,唯有在现金流枯竭前,杀出一条血路。

当所有传统逃生通道被锁死,全球顶尖生物科技掌舵者正在重写生存法则——从管线瘦身的断腕抉择到另类融资的暗度陈仓,经过血泪验证的10大战略正构筑起新的求生防线:

1. 节流求生延长资金续航

管线优化与成本削减实为生存战略的一体两面。对于面临腰斩的研发项目,可采取对外授权或分拆独立运营,若市场无人问津则果断终止。核心要义在于集中弹药,确保最具潜力的核心管线能撑到关键里程碑。

除管线瘦身外,裁员仍是2020-2021年资本狂欢后过度膨胀的生物科技行业的重要止血手段。过去两年行业已形成常态化裁员节奏,预计未来将愈演愈烈。

Maraganore坦言其在Alnylam的最大失误发生在2010年。彼时全球金融危机叠加学界对RNAi疗法的质疑浪潮中,他决定裁员25%,"决策失误在于裁员力度不足——我们误判资本市场回暖速度,未能一次性深度调整"。18个月后,公司被迫启动第二轮裁员。

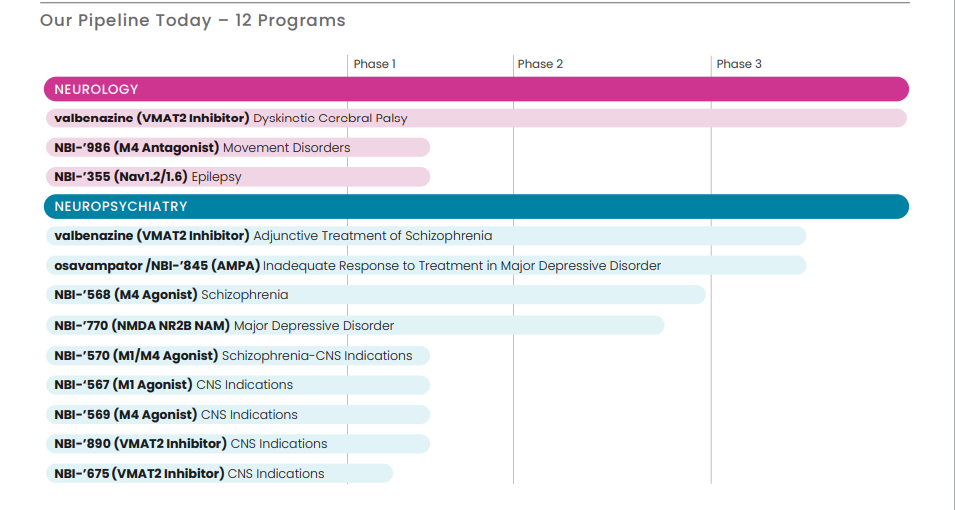

圣地亚哥生物科技企业Neurocrine Biosciences则谱写过更决绝的生存篇章。通过三轮裁员精简90%团队,出售总部大楼后回租部分办公区,最终蜕变为拥有1800名员工、市值87亿美元的盈利企业,印证了壮士断腕的生存哲学。

图:neurocrine研发管线

2. 估值倒挂下的内部救赎(即便代价惨重)

对于寻求融资的私营生物科技企业,"估值倒挂"犹如达摩克利斯之剑。尽管初创企业估值本应逐轮攀升,但CEO们不得不直面资本寒冬的残酷现实。

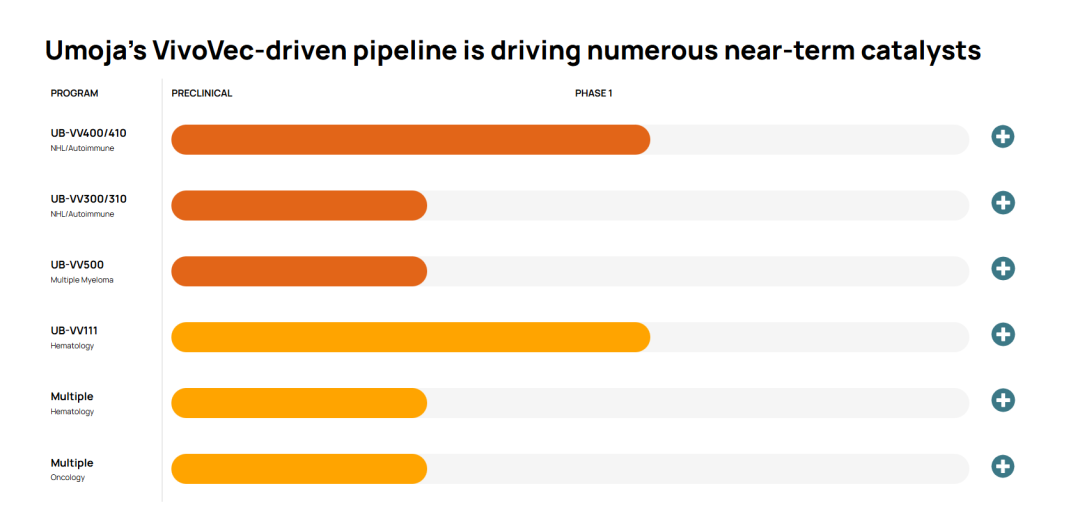

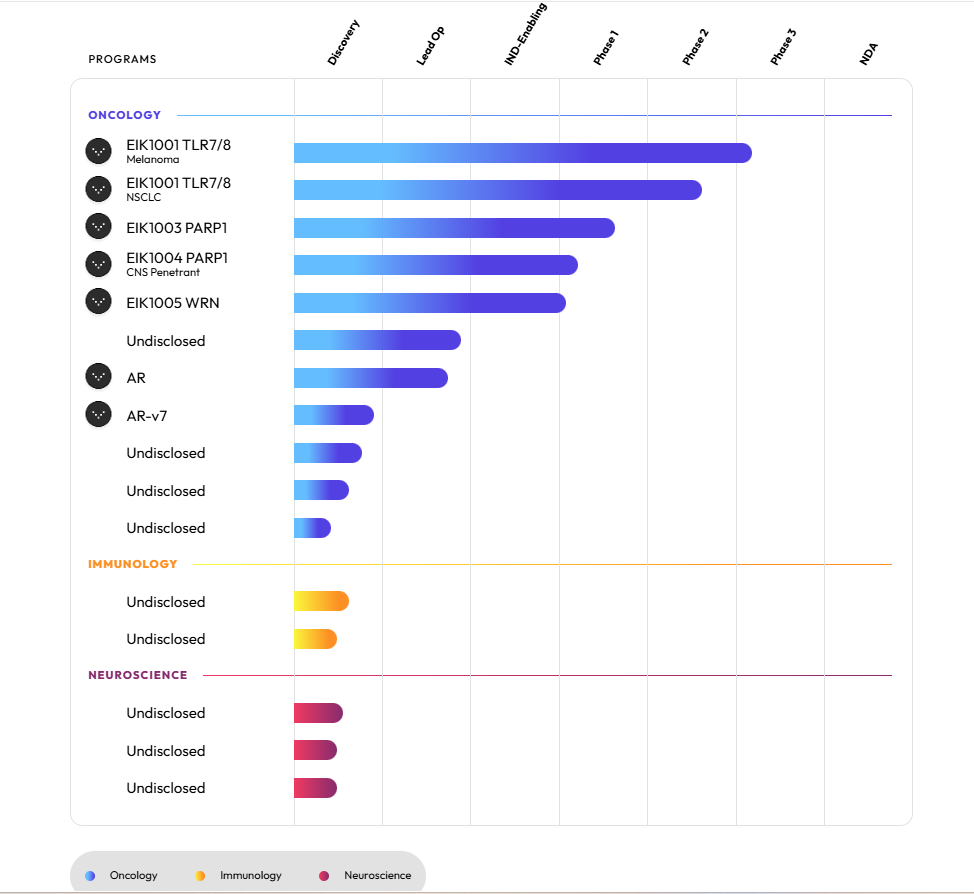

据Pitch Book数据显示,2025年已有多个明星企业选择低头:1月,Umoja Biopharma完成1亿美元C轮融资,投后估值4.2亿美元较2021年6.6亿美元大幅缩水;2月,Eikon Therapeutics 3.51亿美元D轮融资致估值从36.4亿腰斩至18.5亿;基因编辑新锐Arbor Biotechnologies上月7400万美元融资后估值更从5.75亿暴跌至2.39亿。

图:Umoja基于VivoVec平台驱动的研发管线

图:Eikon研发管线图

图:Arbor研发管线图

这对持有股权的投资者、管理层及员工不啻为残酷打击,但当资本市场大门紧闭时,估值倒挂融资往往成为维系生机的最后通道。

3. 与制药企业建立合作

“要意识到合作可能充满艰辛,甚至堪称痛苦,但你别无选择。”Vertex制药前CEO Joshua Boger曾表示。

Boger曾谈及与大型药企合作的话题。这种合作或许会经历痛苦期,但它能带来持续资金流、维系研发进程,更能提升行业信誉。纵观整个生物科技行业发展史,与制药巨头的战略合作始终是其生存根基——这种模式短期内不会改变。

4. 特许权变现新路径

对于手握重磅候选药物的生物制药企业而言,特许权交易能在不稀释股权的前提下实现融资。但这种融资方式的代价是牺牲药物获批后的部分收益分成。

例如,Biohaven在2020年其与特许权投资巨头Royalty Pharma达成协议,围绕旗下偏头痛药物Nurtec ODT(瑞美吉泮口崩片)获得最高2.5亿美元融资。这笔交易还包含2亿美元专项支持资金,用于该药物的商业化推广。借助这笔资金,Biohaven发动强势市场攻势,不仅邀请名媛卡戴珊(Khloé Kardashian )拍摄电视广告验证药物商业潜力,更最终促成辉瑞116亿美元的溢价收购。

作为行业最大的特许权收购机构,Royalty Pharma自身也构建起高盈利商业模式。这家市值约180亿美元的企业,年内股价涨幅已达20%,展现出独特的资本运作能力。

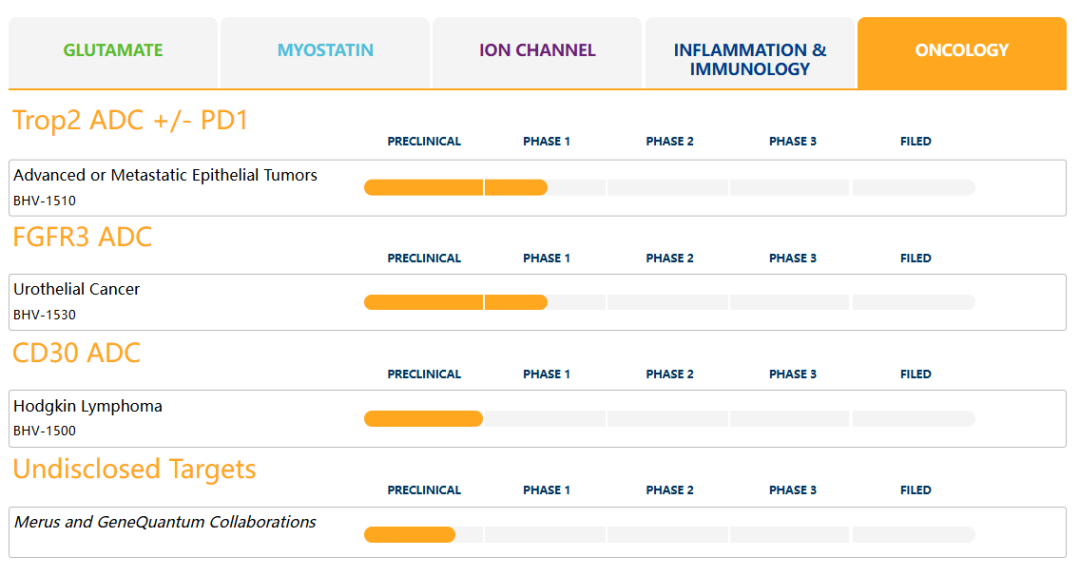

图:Biohaven研发管线

5. 另类融资架设最后桥梁

与Royalty Pharma类似,私募资本在行业寒冬中开辟出独特获利模式。尽管生物科技领域九成企业仍处研发阶段缺乏营收,难以吸引传统股权投资,但针对临近商业化的潜力标的,私募基金正成为跨越盈亏鸿沟的关键跳板。

以RNAi疗法领军企业Alnylam为例:2020年其与Blackstone达成高达20亿美元的融资协议,这笔关键资金支撑企业完成从研发到商业化的蜕变,逐步构建自主造血能力。最新财报显示,Alnylam有望在今年实现非GAAP准则下的经营性盈利,标志着生物科技企业生命周期的关键转折。

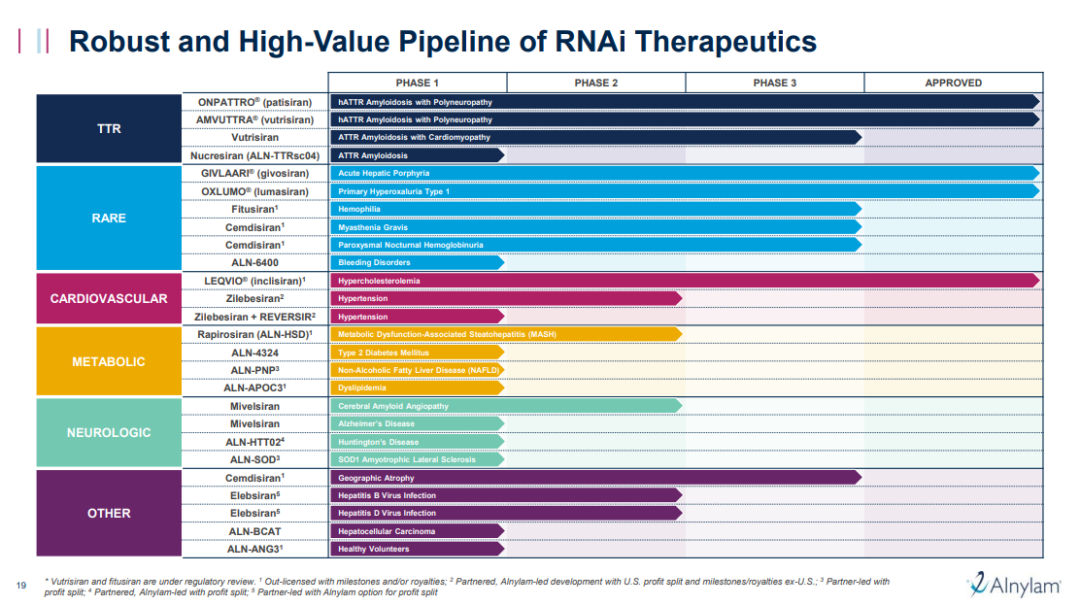

图:Alnylam产品研发管线

6. 拓展政府资助以外的活水源头

当特许权交易与私募融资聚焦中后期项目时,科研资助正在为早期生物科技初创企业注入生命力。这股活水不仅源自美国国立卫生研究院(NIH),更涌现于多元资助网络:加州再生医学研究所(CIRM)已资助超百项临床试验,其中过半由生物科技企业主导;以囊性纤维化基金会为代表的患者组织,更开创了非营利机构推动疗法研发的成功范式。

7. 小额增发暗度陈仓

这种低调持续的融资方式虽不显山露水,却是维系企业运转的隐形输血管。虽然股权稀释犹如慢性失血,但在融资寒冬下,对于无法获得PIPE等大额融资的上市生物科技企业,ATM机制俨然成为救命稻草。

8. 风险贷款的双刃剑

风险贷款犹如带刺玫瑰,虽能快速获取资金却暗藏陷阱。

对于尚无营收的初创生物科技企业,债务偿还压力可能成为致命枷锁。Maraganore警示:"贷款终须偿还,且往往附带严苛条款",直言应将债务融资视为终极备选方案。

9. 抱团取暖的对等合并

生物科技企业间的平等并购理应频发,却因种种阻碍难以落地。此类合并可通过技术协同与团队整合实现降本增效,去年表观遗传编辑公司Chroma Medicine与递送技术企业Nvelop Therapeutics合并成立nChroma Bio,正是技术互补的典范。Maraganore坦言:"整合过程异常艰难,但行业确实需要更多此类理性并购来优化生态。"

10.断臂求生的终极抉择

当前路尽断时,果断清算止损或是明智之选。将剩余资金返还投资者,使其能够转投其他潜力项目,未尝不是资源优化配置。尽管CEO们天生抗拒放弃,但当下逾百家生物科技企业交易价格跌破现金储备的残酷现实,正警示着部分企业:当前九项方案均告无效时,需以壮士断腕的勇气重新审视未来。

在资本寒冬席卷全球生物科技行业的当下,国内创新药企特别是融资受困的Biotech亟需构建多维生存策略。十大突围法则中,"管线聚焦+成本管控"的精细化运营(策略1)、"特许权变现+战略合作"的生态协同(策略3、4)、以及"另类融资+政府资助"的组合拳(策略5、6),均为现金流吃紧的中国企业提供了可操作路径。值得注意的是,国内创新药企正在通过NewCo模式摆脱困境。据相关统计数据显示,2024年中国创新药企借助NewCo模式完成的交易总额突破600亿元,同比增幅达54%。步入2025年,该模式热度不减,康诺亚、先为达生物、和铂医药、诺诚健华/康诺亚及映恩生物等多家企业均通过这一模式成功融资。

当寒冬持续,中国企业更需将"技术变现能力"与"资本运营智慧"深度融合,在坚守核心管线价值的同时,根据自身情况,灵活运用上述策略构建安全边际,方能在行业洗牌中完成从"生存之战"到"价值重估"的惊险跨越。

参考资料:

1. investors.alnylam.com

2. www.neurocrine.com

3. www.umoja-biopharma.com

4. www.eikontx.com

5. arbor.bio

6. www.biohaven.com

想要解锁更多药企信息吗?查询摩熵医药(原药融云)数据库(vip.pharnexcloud.com/?zmt-mhwz)掌握药企公司基本信息、投融资情况、产品管线分布、药物销售情况与各维度分析、药物研发情况、年度报告、最新进展动态、临床试验信息、市场规模与前景等,以及帮助企业抉择可否投入时提供数据参考!注册立享15天免费试用!

浙公网安备33011002015279

浙公网安备33011002015279 本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息

本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息

收藏

登录后参与评论